Le jeu vidéo repose sur des formules, des concepts et des gameplays qui évoluent beaucoup plus lentement que les technologies qui les supportent. La stabilisation hardware du côté des consoles en place depuis 4-5 ans permet aux studios de mieux finaliser leurs productions et, parfois, d’ouvrir la porte vers de nouvelles expériences…

Militant comme toujours ici pour un jeu vidéo digne de lui-même, on s’obstinera à ne vouloir reconnaître que dans les premiers jets les jeux les plus légitimes. Même si elles sont techniquement supérieures au premier essai, les suites numérotées sont toujours coupables de naître d’un plan d’amortissement sur plusieurs années et non d’une pure volonté artistique. Si le jeu n°2 est « enfin » abouti cela implique que le premier été commercialisé sans l’être. Si le jeu n°3 révèle enfin le potentiel de la série c’est que les créateurs ont échoué à bien s’exprimer dans le premier. Que l’on entende bien, le work in progress artistique est tout à fait admissible, même s’il prend le joueur en otage de ses recherches et errements. En revanche, le procédé économique qui consiste à transformer le consommateur payant plein pot en béta testeur (un métier normalement rémunéré) ne devrait pas exister. Ce qui est vrai pour un artiste-concepteur comme Jonathan Blow qui a consacré deux années pleines à finaliser la mécanique du gameplay de son Braid alors que le jeu aurait pu être commercialisé bien avant, devrait l’être pour des grosses productions avec des budgets colossaux. Le modèle freemium aujourd’hui généralisé dans les jeux sociaux sera peut-être celui du jeu vidéo tout court demain.

Best of 2010 : Les jeux originaux

1 / Limbo (Playdead/Xbox Live) : Pourquoi ce jeu dit « indépendant » en tête de tous les jeux cette année et non Braid, flOw ou Flower les années précédentes ? Parce que contrairement aux propositions mettant en scène un gameplay/concept à la limite de l’abstraction, Limbo place l’humain au cœur du projet. Limbo ne se présente pas comme un pur objet interactif mais comme une œuvre qui réussit à intégrer l’interactivité à un ensemble de moyens d’expressions artistiques. Du noir et blanc expressionniste à la bande son minimaliste et enveloppante à la David Lynch, de l’absence de mode d’emploi aux mouvements discrets de caméra vers l’avant ou l’arrière, chaque élément appartient à une même sphère narrative émotionnelle et cérébrale. Le participant pénètre dans un univers complet de conte macabre par les yeux d’un petit garçon qui se réveille et dont l’éveil au monde, en quelque sorte, est naturellement fantasmatique et craintif. Un exemple parmi d’autre de la maîtrise artistique intime, aussi importante que le reste, la mise à mort chronique du personnage suggère elle aussi un commentaire à plusieurs niveaux. La lenteur de la fermeture au noir qui la conclut a déjà valeur d’ultime expiration et sert, comme le reste, à rythmer les palpitations du récit muet. Sa répétition cruelle et inévitable, chagrinante d’un point de vue émotionnel, mais non pénalisante en terme de jeu, distille un commentaire tragicomique sur ce principe mort/résurrection si fondamental au jeu vidéo tel qu’il existe depuis 30 ans. L’échec éventuel, la perplexité devant les décors en forme d’impasse ou de gouffre génèrent du récit. Ce temps de réserve individualise la relation psychique et somatique qu’entretiennent le joueur et le petit garçon à l’écran. Limbo fait preuve d’une énorme maturité d’expression physique et métaphysique non pas parce qu’il a le culot de mettre en scène des petits enfants suicidaires, mais parce qu’il réussit à concrétiser et à projeter devant nous la psyché sans garde-fou d’un enfant. Complètement référentiel (on pense à Another World), mais aussi tourné vers le futur artistique du jeu vidéo, Limbo n’est plus que du « jeu ».

2 / Heavy Rain (Quantic Dream/PS3) : Encore bancale et trop consciente d’elle-même en tant que jeu dans l’obligation de faire jouer, l’expérience ciné-interactive Heavy Rain laisse néanmoins une marque indélébile dans la mémoire du participant et la généalogie du jeu vidéo en général. Comme dans Fahrenheit, articuler le récit sur une histoire de psycho killer reste une solution bien racoleuse en direction, sans doute, des gamers, et finalement hors champ quand l’essentiel qualitatif se joue dans l’ordinaire des relations des personnages avec leur environnement proche. A ce titre, Heavy Rain réussit pleinement son pari de générer un suspens psychologique à la minute avec des choses banales et à créer une densité émotionnelle entre les personnages et le joueur.

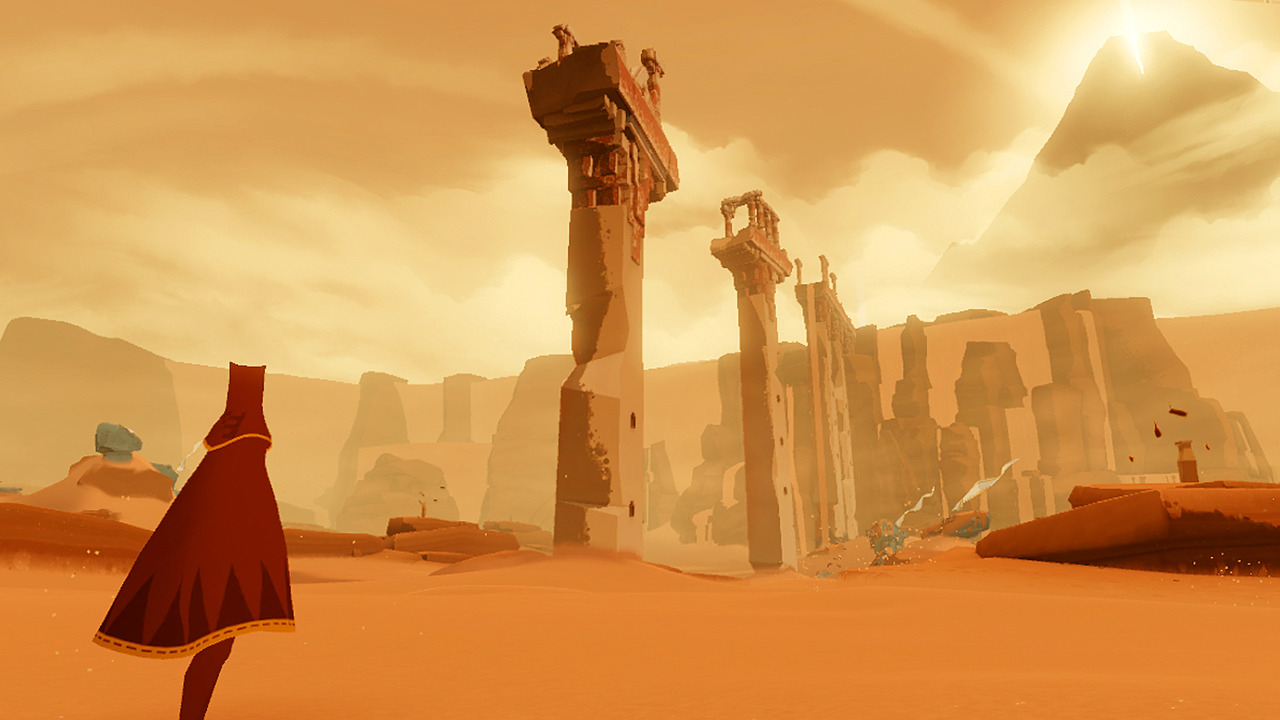

3 / Enslaved : Odyssey to the West (Ninja Theory/PS3, Xbox 360, PC) : En quelques minutes explosives, Enslaved donne vie à deux personnages charismatiques, et à un monde complet avec ses ruines inédites, ses robots et drôles de machines tout aussi inoubliables. Enslaved s’approprie avec intelligence beaucoup de clichés avec une volonté de les transcender et de se rendre accessible à tous. Frustrant un moment pour un gamer averti, les rognages qui enlèvent du gameplay (esquisses de QTE à la God of War avec les boss, survol automatique des drones qui pourraient être pilotés par le joueur) sont autant au service de grand public que d’un récit initiatique qui ne doit pas s’arrêter en si bon chemin. Ce qui n’empêche pas de tomber sur des séquences retorses et des zones de creux. D’une manière générale, le chic et l’élégance, la générosité et l’envie d’en découdre avec les décors, le gameplay, le jeu des acteurs et la mise en scène, envoient mille signaux de bienvenue en direction d’un jeu vidéo respectueux et en quête de réinvention.

4 / Darksiders (Vigil Games/PS3, Xbox 360, PC) : L’outsider qui cache sans doute un des gameplay les plus complets et les plus sophistiqués de l’année derrière un design D&D trop souvent vu. Exploration, simili plate-forme, vol, combats à l’épée hack’n slash, progression des pouvoirs et gestion manuelle des améliorations, absolument chaque rouage du gameplay donne satisfaction aux bouts des doigts et du mental comme un jeu Rare ou Nintendo. C’est cette présence tactile fiable et stimulante au fil d’environnements et d’architectures sophistiqués qui permet de supporter le contexte gothico-démoniaque grandiloquent.

5 / Kirby Au fil de l’aventure (Good-Feel, Nintendo/ Wii, disponible USA, sortie 25 février Europe) : La Wii ne se porte jamais aussi bien que quand elle joue en 2D à réinventer les chartes graphiques normatives et oublie (hélas ?) les fonctionnalités de reconnaissance dans l’espace de la Wiimote. Bien plus qu’un simple décor qui ferait tapisserie, les fils à couture, cordages, boutons, fermetures éclairs et autres tissages (dessinés et non photo réalistes comme dans LittleBigPlanet qui l’inspire un peu) donnent prétexte à une multitude de trouvailles graphiques au service du gameplay. Devenu petite voiture ou tank géant, le transformiste Kirby continue un parcours de plate-forme à mi-chemin de l’expérimental et du grand public. Un grand classique comme le restent encore Yoshi’s Story sur Nintendo 64 ou les (Super) Mario Paper sur GameCube et Wii.

6 / Alan Wake (Remedy/Xbox 360) : Encore une grande envie de réconcilier cinéma et jeu vidéo qui n’arrive pas à proposer mieux qu’une cohabitation alternée. Mais, assez bien jouée et mise en scène, la tentative est ici belle et prenante parce qu’elle s’appuie sur un environnement naturel particulièrement bien restitué. Personnage central du jeu, la forêt nord-américaine, ses ombres, son vent, sa brume, ses chalets en bois et ses rivières dégagent une présence organique inédite. La puissance d’évocation est si forte qu’elle rend crédible les situations les plus gauches.

7 / Red Dead Redemption (Rockstar San Diego/PS3, Xbox 360) : Le jeu de l’année choisi par la majorité des édiles du jeu vidéo, Red Dead Redemption impressionne surtout parce qu’il réussit quelque chose que l’on croyait impossible : un GTA western où les paysages horizontaux remplacent ceux des buildings verticaux. Cette prouesse technique admise il reste un jeu d’aventure en manque flagrant de personnalité. RDR décline tous les clichés du western classique qu’on ne supporterait plus au cinéma, comme si le western spaghetti des années 70 n’était pas passé par là. Habité de beaucoup trop de figures génériques (et de raideurs et de bugs décidemment indécrottables des free roaming games), ce premier western interactif démontre surtout qu’il va être possible – une fois cette surprise passée – d’en créer bientôt un avec une vraie personnalité.

8 / Bayonetta/Vanquish (PlatinumGames/PS3, Xbox 360) : Il faut regrouper ces deux jeux dans le même bouillonnement créatif halluciné du « jeune » studio PlatinumGames qui balance sur le marché à une cadence improbable des jeux fous et énormes qui demanderaient des années à n’importe quelle autre équipe japonaise ou occidentale. Hyper racoleur, les deux projets manquent de finesse mais pas d’imagination. Toujours au service d’un gameplay fouillé à la japonaise malgré des compromis d’accessibilités plus ou moins bien amenés, les tourbillons graphiques et sonores sexués et ultra fétichistes entrainent le joueur dans un spectacle interactif proche de l’ivresse.

9 / Sports Champions/The Shoot (Zindagi Games/Sony/PS3) : Il fallait faire la preuve de la pertinence du PlayStation Move, vis à vis de la Wiimote de Nintendo qu’il plagie, par le jeu et non par un plan de communication massif. Et ce sont justement deux jeux d’allure modeste qui font totalement l’affaire. Tennis de table où le gamer retrouve ses tics et faiblesses de vrai joueur de ping-pong, lancé de frisbees hyper raffiné et, surtout, tir à l’arc incroyablement tangible, offrent une précision de jeu HD dans la compile Sports Champions qui renvoie l’approximatif Wii Sports à ses balbutiements de nouveau né. Quant aux supers plateaux de cinéma thématiques de The Shoot et son accessoire ultra kitsch PS Move Zapper, ils développent un superbe jeu de tir sur rails que le tir au canard de Wii Play n’avait fait qu’esquisser sans concrétisation sérieuse il y a déjà quatre ans. Le jeu à reconnaissance dans l’espace trouve ici la maturité technique qui va permettre aux gamers de se livrer avec confiance à de sérieux jeux comme le prochain Killzone 3.

Best of 2010 : La suite au prochain numéro

– Super Mario Galaxy 2 (Nintendo/Wii ) : La concession commerciale du chiffre 2 fait mal chez un Nintendo qui ne cache plus son jeu marketing. Totalement vertigineux et sans doute intimidant pour tous les créateurs du monde, le jeu laisse sur place toute la concurrence d’une galaxie à l’autre.

– Mass Effect 2 (Bioware/Xbox 360, PC, PS3 le 23 janvier) : Avec une partie action cette fois vraiment travaillée en accord avec ses visuels somptueux et son histoire fouillée, et non intrusive, Mass Effect 2 devient le jeu d’aventure total entrevu dans le premier épisode. Gros point noir : en l’absence d’option alternative, la VF insupportable oblige les anglophiles à mettre la main sur un exemplaire en VO (en provenance d’Angleterre par exemple).

– Rock Band 3 (Harmonix/PS3, Xbox 360) : Le clavier musical est une merveille (bien que trop cher) même si l’apprentissage difficile. Comme les modes pro qui entrainent les joueurs vers un véritable apprentissage des instruments de musique. Peut-être le chant du cygne du genre musical en désamour, mais quel chant !

– God of War III (Santa Monica Studio/PS3) : L’énorme sens du spectacle fait avaler un gameplay solide qui ne change pas plus que les enjeux.

– Halo Reach (Bungie/Xbox 360) : C’est léché, fluide, efficace, toujours bien accompagné musicalement mais enfin, combien de campagnes faut-il avant de passer à autre chose ? Bungie a en tous cas compris et change justement de camp. Ce qui n’empêchera pas de continuer à voir débarquer des jeux Halo…

Best of 2010 : Jeux indépendants (ou presque)

– Les Mésaventures de P.B. Winterbottom (XBL, PC) : Héritier direct des concepts mentaux de Braid mélangeant espace et temps et manipulations au millimètre, mais pas suiveur, ces mésaventures là se la jouent burlesque comme un film muet avec un cachet et un raffinement artistique qui en dit à son tour long sur les possibles audaces artistiques du jeu vidéo.

– Super Meat Boy (XBL, PC) : Une vivifiante revisitation de la mécanique de précision des jeux de plate-forme au touché aussi impeccable que l’humour moitié trash moitié gamin. Adulte sans le dire.

– 3D Dot Game Heroes (PS3) : Commercialisé en boite et en magasin, ce vibrant hommage à Zelda a Link to the Past aurait aussi bien pu se vendre directement en ligne dans la catégorie indé. Inégal mais à voir absolument, ce duplicata en pixel art du monde de Zelda souligne, en passant, combien un vrai Zelda innovant manque au monde du jeu vidéo depuis The Wind Waker.

– Lazy Raiders (XBL) : Une grande folie concentrée que ce puzzle-game plate-forme qui mélange design à l’ancienne, gameplay tourneboulant bien plus fouillé qu’il n’en a l’air, et animations à faire craquer toutes les générations.

– And Yet it Moves (Wiiware, aussi sur Mac) : Limite aride, presque trop sec, mais innovant, le concept aperçu sur Mac d’un jeu de plate-forme en papier froissé où il faut faire tourner le décor pour que le personnage progresse, est enfin devenu presque jouable grâce à la Wiimote.

– Saving Private Sheep (iPad, iPhone, iPod Touch) : Angry Birds par ci, Angry Birds par là, dans la même catégorie puzzle-destruction des décors on peut préférer les bêlements irrésistibles des moutons casqués et les regards hilarants du loup aux aguets.

Le meilleur du pire 2010 : les déceptions

– Gran Turismo 5 (PS3) : Psychorigide jusqu’à l’absurde, interface étouffée par une gaine d’un autre âge, techniquement en retard sur la concurrence (Need for Speed : Shift notamment), GT5 stigmatise, avec FFXIII, tout le retard technique et culturel pris par les développeurs japonais face à l’occident. La fin d’un mythe.

– Final Fantasy XIII (PS3) : Un autre symbole majeur du jeu vidéo japonais s’effondre. 15 ou 20 heures de jeu en couloir où les combats au tour par tour se pratiquent en boucle avant d’apprécier un jeu qui s’ouvrirait d’avantage ? Les aficionados patients de la série acceptent aveuglément cette aberration mais le marché, lui, ne suit pas, et il a cette fois raison. 6 mois plus tard, tristesse, le jeu se brade déjà au tiers de son prix initial. (On ne classera pas le MMORPG Final Fantasy XIV sur PC dans cette liste mais les innombrables problèmes techniques au démarrage confirment de graves déficiences de conception chez Square Enix).

– Epic Mickey (Wii) : Survendu par un vétéran du jeu vidéo PC qui n’a pas su recréer le touché interactif des modèles Nintendo qu’il visait.

– Steam sur Mac : Un mariage contre-nature qui ne prend pas encore (voir détails ici).

– Wii Party (Wii) : La laideur passe-partout et les innombrables messages expliquant en longueur des séquences de jeu qui ne durent que quelques secondes laissent plus que perplexe : indifférent.

– Dark Void (PS3, Xbox 360, PC) : Encore un des jeux ambitieux et totalement ratés téléguidés à l’extérieur par Capcom qui oblige l’éditeur à se replier au Japon.

– Sonic the Hedgehog 4 : Episode 1 (PSN, XBL, WiiWare) : La différence avec tous les jeux Sonic annuels est que tout le monde a cru à la réussite de celui-là. Et patatras.

– Game Room (XBL) : La salle d’arcade virtuelle façon PlayStation Home rétrogaming promise par Microsoft sur Xbox 360 se retrouve plombée par des interfaces laborieuses et une ambiance sans âme. Voir une première visite ici.

– Lost Planet 2 (PS3, Xbox 360, PC) : Capcom a autant de problèmes à piloter ses productions à l’étranger (cf Dark Void cette année) qu’en interne au Japon. En voulant chasser sur ses terres le gamer occidental supposément fan des jeux multijoueur, Lost Planet 2 perd une grande partie de ce qui faisait la qualité du premier jeu.

– Split/Second Velocity / Blur (PS3, Xbox 360, PC) : Ratage presque total de repositionnement pour deux studios spécialistes de la simulation d’arcade qui tentent des jeux de courses purement arcade et sans sens de la simulation. On s’y ennuie sans savoir vraiment pourquoi.

– Crackdown 2 (Xbox 360 ) : Une déception inattendue tellement le premier jeu assurait bien ses arrières. Comme quoi les suites peuvent parfois faire moins bien, techniquement et conceptuellement.

– Metroid Other M (Wii) : Encore un exemple d’une réussite japonaise originale qui perd son essence à vouloir s’occidentaliser. Quelle mauvaise idée de (mal) scénariser les péripéties, d’automatiser la visée et de transformer en bonne idée sur le papier en exercice pénible le changement de prise en main de la Wiimote (vue subjective/vue à la 3e personne) en plein combats de boss. Et visuellement, ce projet Wii n’est pas non plus à hauteur de la série.

– Dante’s Inferno (PS3) : Du culot, de l’effronterie même à vouloir arracher de force un gameplay à L’Enfer de Dante, sauf que le gameplay ressemble comme deux gouttes de sang à God of War. Les gamers qui connaissent depuis longtemps l’enfer mais pas la Divine Comédie ne se sont pas laissés impressionner.

– Aliens vs Predator (PS3, Xbox 360 PC) : L’aura des monstres et le capital interactif de leurs mondes restent si grands qu’on veut y croire à chaque fois, et puis, comme pour Sonic de l’autre côté du spectre : patatras. À ce niveau de ratages systématiques, on peut parler de malédiction.

Best of 2010 : Rééditions

Ils le méritaient bien, surtout de si belle manière…

– Grand Theft Auto : Chinatown Wars HD (iPad)

– God of War Collection (PS2 > PS3)

– Hydro Thunder Hurricane (Dreamcast > XBL)

– ChuChu Rocket HD ! (Dreamcast > iPad)

– Prince of Persia Retro (iPad)

– Sly Trilogy (PS2 > PS3)

Hors concours en 2010 :

– Le PC et sa galaxie Blizzard, StarCraft II, WoW Expansion

– COD Black Ops, Medal of Honor, Battlefield Bad Company 2 : RAS same players shoot again and again (voir ici pour les échauffourées)

– DS et PSP : Totalement effacées par les mobiles Apple, de l’iPod Touch à l’iPad. La relève est indispensable, et vite.

François Bliss de la Boissière

Message aux lecteurs. Vous avez apprécié cet article, il vous a distrait un moment ou aidé dans vos recherches ? Merci de contribuer en € ou centimes de temps en temps : Paypal mais aussi en CB/Visa avec ce même bouton jaune sécurisé …

Comme dans la rue, pas de minimum requis. Ça fera plaisir, et si la révolution des microtransactions se confirme, l’auteur pourra peut-être continuer son travail d’information critique sans intermédiaire. Pour en savoir plus, n‘hésitez pas à lire ma Note d’intention.